公元前1045年,北京的蓟城成为了燕等诸侯国的都城,这个地方便开始了它长久的历史征程。自公元938年起,北京先后作为辽朝的陪都、金朝的中都、元朝的大都以及明清的国都,成为了中国重要的政治、文化中心。

然而,清朝灭亡后,关于是否以南京或北京为新的国都,曾经历了无数次激烈的争论。这场争论背后,体现的是不同政治力量在对自身利益进行博弈时的复杂权谋。各方势力依据其根基和支持力量的不同,展开了激烈的争论。

1912年1月,中华民国的诞生给了国家一个崭新的开始,但这个新政府却在定都问题上走了不少弯路。虽然孙中山一度在南京设立了临时政府,但从袁世凯起,北洋军阀的政府便始终将北京视为自己的首都。

1925年7月,在广州建立了国民政府。随着北伐的进展,国民政府于1926年底迁往武汉。随着内部分裂,宁汉对立局面形成,蒋介石集团以“遵循孙中山遗嘱”为名,于1927年4月18日宣布南京为首都。

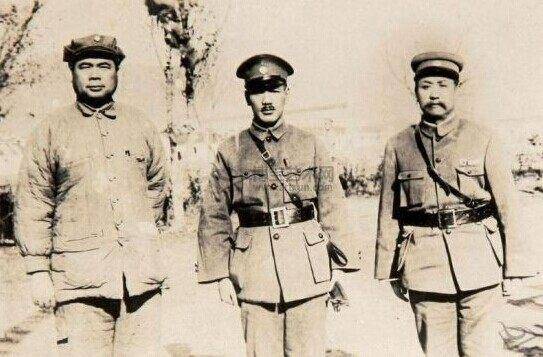

蒋介石与汪精卫的“宁汉合流”使得武汉的国民政府最终迁至南京。而在北方,冯玉祥与阎锡山则代表了另一股力量,他们加入后,反对将国都定在南京。冯玉祥曾是北洋军阀直系中的一员,后来发展成西北军,其势力范围遍及西北与华北;而阎锡山则始终以山西为根据地。对于他们而言,定都北京是控制中央政权的重要战略。

蒋介石的势力则集中在江浙沪一带,并得到美英等国的支持,而这些国家的势力范围主要集中在长江流域。于是,蒋介石及其阵营坚持孙中山的遗愿,要求定都南京。由此,关于建都问题的争论拉开了帷幕。

1927年6月,北伐军第一次占领徐州时,蒋介石与冯玉祥举行了会谈。冯玉祥提出迁都北京的建议,而吴稚晖立即反驳,指出北京的东交民巷作为外国列强的势力范围,充斥着屈辱的历史,使得北京不适合作为民国的首都。这一论据一时让冯玉祥哑口无言。然而,因北伐暂时失利,北京仍由奉系掌控,讨论也因此暂时停止。

1928年6月,北伐军再度北上,成功攻占北京后,关于建都的问题再次进入公众视野。北方的冯玉祥和阎锡山开始推动舆论,主张迁都北京,而蒋介石则通过政府宣布将北京改名为北平,以此避免其成为“京师”,并坚持南京为首都。经过几个月的激烈争论,最终以蒋介石及其两广派系的意见占据上风。蒋介石利用他掌握的宣传机器和“总理遗训”的权威,再加上对中央政府的控制,成功打压了阎冯等北方势力的反对声音。虽然后来蒋介石与阎锡山、冯玉祥的矛盾愈发严重,甚至爆发了中原大战,但南京仍然是定都的最终结果。

在抗日战争胜利后的1946年11月,再次开启了关于定都的问题争论。在会议中,支持北平为首都的代表认为,鉴于未来可能的安全威胁,尤其是来自日本的压力,定都北平有助于增强北方的国防建设,同时也有助于平衡南北发展,推动西北与东北的经济建设。而对于南京的支持者来说,他们坚信南京是孙中山亲自选定的首都,且与中华民国的法统紧密相连。

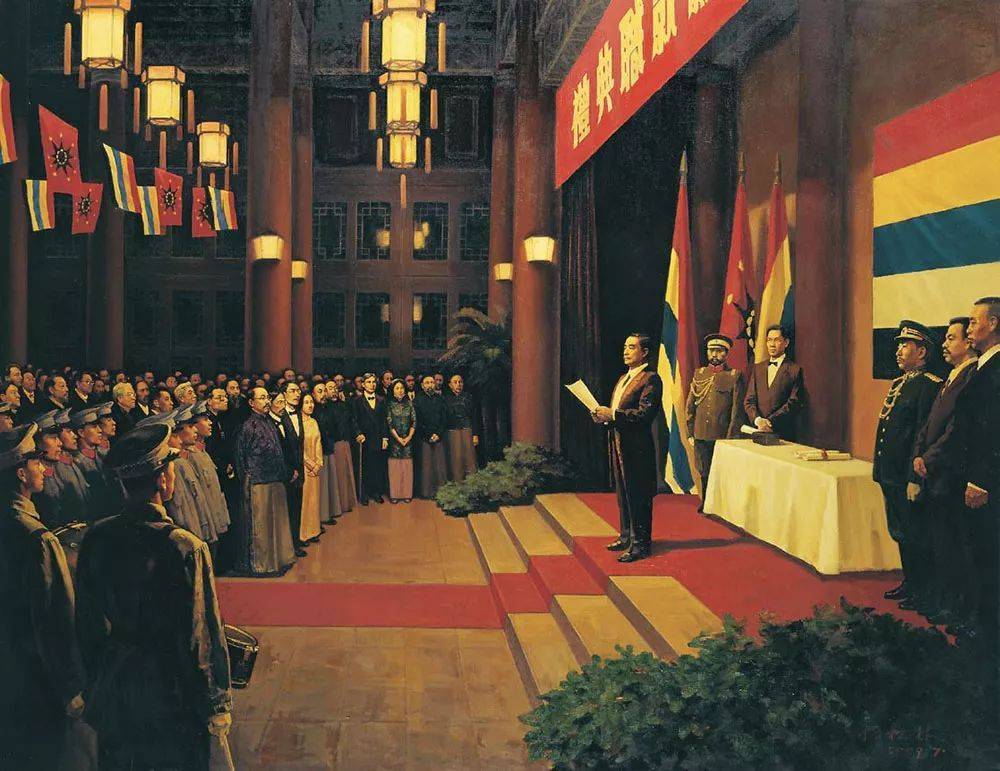

尽管争论不休,南京作为首都的地位几乎没有改变。1946年5月5日,国民政府正式宣布还都南京,这一决定无疑体现了蒋介石及其政府对南京的坚定立场。而在期间,蒋介石提出的“定都问题不必列入宪法”也使得争论最终得以平息。

回顾历史,北京作为国都的历史相对较长,辽金元明清四个朝代的统治都超过百年,尤其是元朝虽然历时不长,但也近百年。而南京则在三国时期的东吴开始,经历了近400年,成为了六朝古都。即使是明朝,也曾因靖难之役将都城迁往北京。可以说,南京和北京都承载了丰富的历史记忆,在中国的历史长河中占据了举足轻重的地位。返回搜狐,查看更多